Effetti e cause della termoforesi

La termoforesi è un fenomeno fisico studiato da diversi scienziati fin dalla seconda metà del XIX secolo. Per la prima volta è stato il fisiologo tedesco Carl Ludwig nel 1856 a notare alcuni comportamenti anomali delle particelle di piccolissime dimensioni sospese nell’aria in presenza di differenze di temperatura.

Successivamente, nel 1870 il fisico irlandese John Tyndall aveva osservato che un cilindro metallico riscaldato e un filo di platino caldo posti in una camera contenente della polvere, allontanavano le particelle dalla loro superficie. Il fisico e meteorologo scozzese John Aitkin, nel 1884 provò con diversi esperimenti che le particelle di polvere venivano allontanate dalle superfici calde per effetto dalla maggiore agitazione delle molecole conseguente alla differenza di temperatura esistente rispetto all’aria ambiente.

Nel 1897 il fisico svizzero Charles Soret pubblicò uno studio molto dettagliato del fenomeno, enunciando le leggi che ne determinano il comportamento in funzione dei diversi parametri coinvolti. Nello stesso periodo, il chimico e fisico britannico Sir William Crookes giunse indipendentemente alle stesse conclusioni, inventando uno strumento, detto appunto “Radiometro di Crookes”, che sfrutta la termodiffusione per generare la rotazione di un’elica quando questa è colpita direttamente dai raggi termici. Il principio fisico enunciato da Crookes, detto “Thermal Transpiration” o “Thermal Diffusion”, venne validato qualche anno dopo dall’allora presidente della Royal Society di Londra, Sir James Clerk Maxwell.

Negli anni questo interessante fenomeno è stato ulteriormente analizzato e approfondito da diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo, afferenti a diverse discipline come la geologia, la metallurgia, la meteorologia, la depurazione dell’aria e dell’acqua oltre che nello studio del degrado superficiale dei monumenti.

La termoforesi deve il suo nome all’unione di due termini che derivano dal greco: “thermos” (calore) e “phoresis” (il trasportare), cioè significa “trasporto per mezzo del calore”. Il fenomeno si manifesta in maniera piuttosto lenta e con energie di modesta entità in diverse situazioni, causando i seguenti effetti, sempre e solo quando esiste un sufficiente gradiente di temperatura nel sistema preso in esame:

– Nei gas: sposta le particelle sospese secondo il gradiente di temperatura, dalla zona più calda verso quella più fredda

– Nelle soluzioni liquide: sposta gli ioni del soluto dalla zona più calda a quella più fredda variando la concentrazione della soluzione oppure sposta le particelle sospese nel liquido sotto forma di miscuglio, allontanandole dalla parte calda

– Nelle masse porose: sposta i fluidi contenuti nei pori secondo il gradiente di temperatura, dalla zona più calda verso quella più fredda

Gli effetti della termoforesi sono proporzionali alle differenze di temperatura esistenti nel sistema analizzato, si manifestano esclusivamente in presenza di fluidi: gas, vapori, liquidi e delle loro miscele e non avvengono nel vuoto.

In altre parole, la termoforesi consiste nella migrazione spontanea di particelle immerse in un fluido, o di specie ioniche dissolte sotto forma di miscela in una soluzione, oppure di fluidi contenuti in un mezzo poroso, indotta da differenze di temperatura.

Praticamente si realizza una vera e propria pressione, esercitata da una forza, dovuta alla differenza di temperatura, che spinge via e allontana le particelle dalle superfici calde, mentre le attira su quelle fredde. La forza con la quale le molecole vengono “spinte” dalla differenza di temperatura prende il nome di “forza foretica”.

Trattandosi di un fenomeno diffusivo, ne segue le leggi anche in funzione degli altri parametri coinvolti, ad esempio, la termoforesi dipende strettamente dal numero di Knudsen che ha una delle sue applicazioni nello studio dei fenomeni diffusivi nei mezzi porosi.

(Il numero di Knudsen (Kn) è un gruppo adimensionale, utilizzato in diversi campi della chimica e della fisica, si definisce come il rapporto tra il cammino libero medio molecolare λ e una lunghezza caratteristica (L) del fenomeno fisico osservato).

A seconda del valore del numero di Knudsen si identificano 3 diversi regimi di flusso:

• flusso viscoso: Kn < 0,01

• regime molecolare: Kn > 1

• regime di transizione: 0,01 < Kn < 1

Un fenomeno simile e spesso antagonista rispetto alla termoforesi è la diffusioforesi che consiste nella tendenza delle soluzioni a mantenere in equilibrio la concentrazione del soluto.

La termoforesi e la diffusioforesi sono delle forze deboli che diventano significative soprattutto con forti differenze di temperatura e su particelle di dimensioni molto piccole o sugli ioni presenti in una soluzione.

Più precisamente, la termoforesi è un’azione derivante da una forza (foretica) che si sviluppa su una particella quando questa è immersa in un sistema con forti gradienti termici.

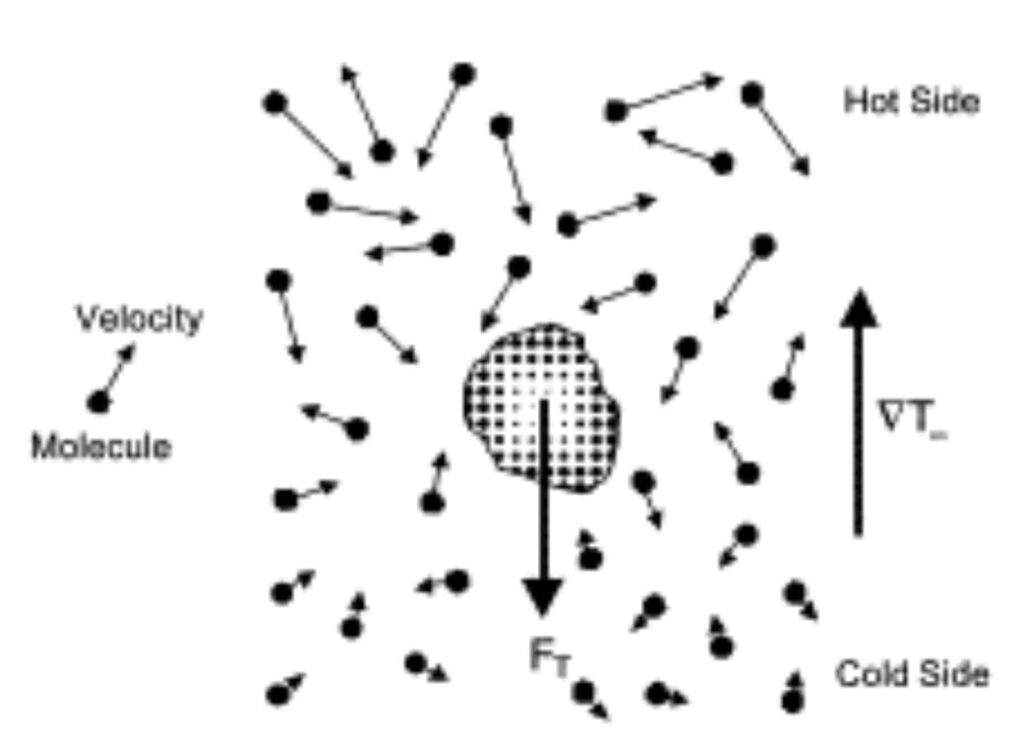

In questo caso infatti, solitamente la particella ha un lato a contatto con una zona più calda e l’altro con una zona più fredda. Perciò i moti di agitazione termica delle molecole del gas sono diversi nei due lati e per effetto dei loro urti con la particella, le trasferiscono energie cinetiche diverse: sul lato caldo la particella riceverà dagli urti un’energia cinetica complessivamente superiore a quella ricevuta sul lato freddo. Ne consegue che la particella viene spinta verso il lato più freddo a causa di una vera e propria “pressione termica” attuata dalla “forza termoforetica”.

La diffusioforesi invece è legata alla concentrazione delle molecole e delle particelle all’interno del fluido (gas, vapore o liquido). Per azione dei moti Browniani, della velocità del fluido e delle azioni a questa conseguenti (ad esempio le variazioni localizzate di pressione per effetto Bernoulli) o per altre cause, si creano nel fluido delle zone in cui c’è una maggiore concentrazione di molecole rispetto ad altre. Le particelle solide possono quindi trovarsi immerse in zone in cui queste concentrazioni sono fortemente diverse ed essere conseguentemente soggette ad azioni di forze diffusioforetiche.

È evidente che il lato nella zona a maggiore concentrazione è esposto ad un numero di urti con le molecole superiore a quello che invece si verifica sul lato esposto alla zona di bassa concentrazione. In questo caso dunque, le particelle vengono spinte verso le zone a concentrazioni più basse con la tendenza all’equilibrio.

Nel fluido o nel mezzo poroso l’equilibrio si ottiene quando le azioni termoforetiche si bilanciano con quelle diffusioforetiche e nella soluzione si crea un gradiente di concentrazione che esercita una forza diffusioforetica di pari intensità ma di verso opposto rispetto alla analoga forza termoforetica indotta dal gradiente di temperatura.

Fig. 2 Le azioni termoforetiche generate dagli urti più intensi causati da particelle calde (dall’alto verso il basso), sono bilanciati dalle azioni diffusioforetiche (dal basso verso l’alto) dovute alla differenza di concentrazione localizzata, indotta dalla termodiffusione. Il sistema trova l’equilibrio quando le azioni del gradiente termico sono di pari intensità e verso opposto rispetto alle azioni del gradiente di concentrazione.

Le forze foretiche possono diventare importanti nei casi di evaporazione o condensazione dell’acqua: in queste situazioni infatti possono venirsi a creare delle zone con sensibili gradienti sia di temperatura che di concentrazione. Nelle normali condizioni invece, i gradienti di temperatura e di concentrazione che si instaurano nelle masse porose sono modesti e danno luogo ad azioni poco significative sulle particelle che possono essere osservati solo in tempi piuttosto lunghi.

La termoforesi negli edifici

Gli effetti della termoforesi possono verificarsi sia sulle superfici esterne che su quelle interne degli edifici. Spesso per indicare il fenomeno viene usata l’espressione “effetto fantasma”, che si riferisce alle variazioni cromatiche riscontrate in superficie, frequentemente assimilabili a macchie scure o ai “baffi di sporco”.

” Nella lingua inglese troviamo le definizioni “thermal tracking” che letteralmente significa “tracciatura termica” e “ghosting” che appunto identifica l’effetto fantasma.

Quasi sempre però, le macchie scure che riprendono in negativo le strutture in cemento armato degli edifici e spesso anche i corsi fra i mattoni delle murature, non sono dovute alla termoforesi ma a fenomeni diversi.

A causa delle sue peculiarità, il fenomeno della termoforesi si verifica molto raramente e ciò accade solo se sussistono le condizioni che ne consentono la formazione.

La deposizione superficiale di particelle per termoforesi può manifestarsi nei seguenti casi:

Temperatura della superficie inferiore a quella dell’aria che si trova al suo contatto, per tempi sufficientemente lunghi

Questa condizione è normale sulle superfici interne degli edifici, che sono riscaldate durante tutto il periodo invernale e perciò hanno una temperatura più bassa rispetto a quella dell’aria.

Sulle superfici esterne dove il calore invece procede “a uscire”, ciò accade solo su pareti molto ben isolate (ad esempio sul rivestimento esterno dei sistemi a cappotto) dove le dispersioni sono minime e conseguentemente le temperature delle superfici esterne tendono a non essere influenzate dai flussi di calore disperso.

Un’altra situazione è quella delle superfici che si trovano nella condizione (piuttosto rara in realtà) di asimmetria radiativa verso la volta celeste. Cioè emettono calore radiante verso il cielo più di quanto ne ricevono dall’ambiente circostante (radiante + conduttivo + convettivo), condizione che si verifica solo di notte, solo in assenza di nubi e solo in aria calma, così da avere la temperatura più bassa rispetto all’aria per tempi abbastanza lunghi.

In Gran Bretagna questo fenomeno prende il nome di “night sky condensation” ed è una delle possibili cause di condensazione, espressamente citata e indicata nella norma BS 5250:2011.

Presenza di aria calma.

Trattandosi di un fenomeno a bassa energia, se il movimento dell’aria in prossimità delle superfici non è abbastanza lento, le particelle di smog e fuliggine non si depositano e restano in sospensione, oppure, appena depositate vengono immediatamente riportate in circolo. Le forze di adesione sono molto basse poiché si tratta di una deposizione secca, praticamente si tratta di polvere che aderisce alle superfici per effetto di deboli cariche elettrostatiche e che può essere allontanata facilmente dal vento e più in generale dall’aria in movimento.

Assenza di dilavamento dovuto al contatto con acqua meteorica.

Se la superficie interessata dalla termoforesi è soggetta a bagnatura oppure a scorrimento di acqua piovana, cioè di flussi d’acqua veri e propri che lambiscono le superfici anche se a carattere episodico (rain-out), i depositi di particelle vengono man mano dilavati e non hanno modo di creare uno strato visibile e tale da creare modificazioni dell’aspetto cromatico.

Un altro fenomeno, relativamente poco frequente, è la deposizione umida (wash-out) che si manifesta quando le particelle contenute nell’aria si depositano sulle superfici per effetto di condensazione superficiale. In questo caso però l’acqua che condensa in superficie, essendo sempre acida, favorisce le attività biologiche come le muffe. Le macchie scure non sono di polvere depositata per termoforesi ma bensì di muffe che crescono e si sviluppano in presenza d’acqua, sebbene questa sia disponibile raramente e in quantità modesta, spesso nutrendosi proprio delle particelle depositate che in parte sono costituite da particolato biologico (spore, pollini, frammenti di altri microrganismi ecc.).

In tutti gli altri casi la comparsa di macchie scure sulle superfici interne ed esterne degli edifici non è causata dalla termoforesi.

Le formazioni scure, eventualmente unite ad altre chiare con la forma in negativo o in positivo della struttura di cemento armato e dalla caratteristica quadrettatura tipica dei muri in mattoni, sono quasi sempre dovute all’effetto combinato dell’acqua piovana e di particolari muffe, dette meristematiche, capaci di insediarsi nei pori dei materiali e di sopravvivere a lungo in assenza d’acqua.

Il meccanismo di formazione delle macchie scure sulle superfici esterne degli edifici è il seguente:

– L’acqua lambisce le pareti in occasione degli eventi meteorologici (prevalentemente pioggia e molto più raramente rugiada)

– Le superfici più calde degli edifici, cioè quelle dove sono maggiori le dispersioni, ovvero i ponti termici, fanno evaporare velocemente l’acqua e l’umidità eventualmente assorbita per impregnazione dei materiali porosi. È da osservare che sui materiali porosi, la termoforesi agisce spostando l’umidità “a uscire” dal muro (più caldo) verso l’esterno (più freddo), favorendo perciò l’asciugatura.

– Le superfici più fredde, cioè quelle meno riscaldate perché più isolate, non consentono all’acqua e all’umidità di evaporare velocemente, anche la termoforesi che spinge verso l’esterno l’umidità contenuta nei materiali porosi, è proporzionalmente ridotta.

– Se le superfici si mantengono umide o bagnate, anche sporadicamente, per tempi superiori alle 48 h, le spore naturalmente presenti nell’aria daranno luogo allo sviluppo di muffe, di colore nero.

– Se invece vi è presenza continuativa d’acqua liquida, si sviluppano delle attività biologiche diverse dalle muffe, come le alghe e i muschi che svolgono la fotosintesi clorofilliana e sono di colore verde.

– Molto frequentemente la formazione di macchie scure sulle superfici esterne degli edifici avviene sulle pareti esposte a nord, perché ricevendo un minore riscaldamento da irraggiamento solare, tendono a mantenere più a lungo l’umidità e facilmente raggiungono o superano il limite delle 48 h continuative a partire dalle quali si sviluppano le muffe xerofile.

Sulle superfici interne degli edifici invece, la termoforesi si manifesta con la formazione di depositi di fuliggine, generalmente neri, nelle zone più fredde rispetto all’aria con la quale queste sono a contatto, cioè ponti termici, travi di cemento armato, travetti, materiali inclusi nelle murature che disperdono maggiormente ecc.

Fig. 3 Deposito industriale le cui superfici sono bagnate dalla pioggia. Le zone asciutte sono quelle dove vi è maggiore dispersione di calore come le strutture in cemento armato, perciò le superfici sono più calde a fanno evaporare prima l’acqua e l’umidità, impedendo la formazione di muffe. Le zone isolate invece non fanno evaporare velocemente l’acqua e consentono la formazione di muffe e di altre attività biologiche.

Fig. 4 Formazione di attività biologiche assimilabili a muffe xerofile sulla superficie esterna di un edificio a muratura portante. Anche in questo caso non si tratta di termoforesi ma semplicemente di muffe che si insediano sui supporti che episodicamente si bagnano o si inumidiscono a causa dell’acqua piovana. Le superfici poste più in alto delle pareti sono protette dagli elementi aggettanti, non si bagnano e conseguentemente non consentono alle muffe di insediarsi.

Fig. 5 Il camino visibile nella foto è solitamente più caldo rispetto all’aria circostante, anche perché è sempre interessato dai flussi convettivi naturali, derivanti dal fenomeno noto come “effetto camino”, che fanno fuoriuscire l’aria calda dall’edificio e conseguentemente lo riscaldano anche se moderatamente. In questa situazione, anche quando la superficie esterna viene bagnata dall’acqua piovana, le zone che si asciugano prima sono quelle più disperdenti, cioè i giunti di malta fra i mattoni. Un altro fattore che contribuisce a evidenziare la forma e la posizione dei mattoni è il maggior assorbimento d’acqua del laterizio rispetto ai giunti di malta. Le superfici più fredde sono anche quelle più assorbenti, si ha perciò più umidità per tempi più lunghi e in queste situazioni la formazione di muffe è fortemente favorita

Fig. 6 Anche qui non si tratta di termoforesi ma di muffe. Semplicemente perché le superfici annerite sono soggette a frequenti bagnature ad opera dell’acqua piovana. Le superfici più chiare sono quelle che fanno evaporare l’acqua più velocemente a causa della maggiore dispersione termica. La termoforesi, cioè la deposizione secca di particolato in superficie, in questo caso sarebbe possibile solo fra un evento piovose e l’altro e solo sulle superfici esterne più fredde rispetto all’aria ambiente per tempi sufficientemente lunghi, ma non abbastanza fredde da formare condensa perché si verificherebbe la deposizione umida (wash-out).

Fig. 7 Formazione di depositi di fuliggine (deposizione secca) causati dalla termoforesi, l’aria più calda spinge le particelle di polvere sulle superfici più fredde favorendo la loro adesione. Non si tratta di muffe.

Fig. 8 Fenomeno di termoforesi dove l’aria più calda spinge il particolato atmosferico sulla superficie muraria più fredda.

Fonte “Marco Argiolas”